Clisteri al tabacco, la cura-salvavita per gli annegati del Po

Giandujotto scettico n° 160 di Sofia Lincos e Giuseppe Stilo

Nel Diciottesimo secolo i fiumi erano una risorsa economica fondamentale: mulini, lavandaie, pescatori erano comuni anche nel panorama urbano. Se si aggiunge un tasso di suicidi superiore ai giorni nostri e il frequente abuso di sostanze alcoliche, si capirà che il rischio di annegamento era assai più alto di oggi. È per questo che nella seconda metà del secolo città come Torino, Milano e Venezia decisero di dotarsi di curiose cassette salvavita per la rianimazione degli annegati. La cura di elezione, per questi sventurati, era la nicotina, stimolante importato dalle Americhe e considerato in grado di riportare in vita anche i morti apparenti. Tuttavia, la modalità di somministrazione non era quella alla quale nel leggere avrete pensato…

Clisteri alla nicotina, una tecnica antica

Arrivato in Europa grazie ai viaggi di Colombo, il tabacco era impiegato come medicinale fin dal Sedicesimo secolo. Il medico britannico Nicholas Culpeper (1611-1654) si ispirò ad alcune tecniche indigene americane e lanciò i clisteri di fumo per la cura di ernie e coliche. Il tabacco era letteralmente soffiato nell’intestino del paziente tramite una cannula per fumare. Il rimedio si diffuse e fu usato per trattare una vasta gamma di problemi di salute: emicrania, raffreddore, ernie, parassitosi intestinali, sonnolenza, cancro, crampi addominali, morte apparente, tifo e colera. Insomma, quasi una panacea universale.

Nel corso del Diciottesimo secolo, il tabacco venne impiegato ampiamente per la rianimazione degli annegati. Il medico inglese Richard Mead (1673-1754) fu tra i primi a raccomandare questo rimedio, nel 1745. Questa sostanza era considerata – in una certa misura a ragione, visto che la nicotina induce la produzione di adrenalina ed è comunque un vasocostrittore – un potente stimolante del cuore, in grado di aumentare la frequenza del battito e quindi di far riprendere i sensi al paziente. Non si può dunque dire che l’idea fosse del tutto campata in aria. Se non si liberano le vie respiratorie, però, tutto questo è inutile.

Dietro alle idee di Mead, però, non c’era solo un ragionamento farmacologico, per quanto rozzo: c’erano pure i principi dell’antica teoria degli umori, che vedevano nel tabacco una sostanza secca e calda in grado di contrastare il “freddo e umido” dell’acqua.

La somministrazione per via intestinale era inoltre ritenuta più rapida rispetto a quella orale per far riprendere il paziente; e anche questo, vista l’altissima vascolarizzazione della regione rettale, qualche ragione l’aveva. A tutto ciò va aggiunto il fatto che la respirazione bocca a bocca era considerata poco igienica, in tempi di diffusione di tremende malattie come il vaiolo. L’uso di cannule per fumare, magari alimentate da un soffietto, permetteva dunque di tentare la rianimazione senza rischi per il soccorritore.

Cassette di pronto intervento

In Italia oggi esiste una rete di defibrillatori che, grazie anche a raccolte fondi e associazioni, è diffusa in modo capillare in ogni città d’Italia. Qualcosa del genere si tentò di fare anche nel Diciottesimo secolo, lungo i maggiori fiumi europei. La prima città europea in cui nacque un’associazione dedicata al salvataggio degli affogati fu, non a caso, Amsterdam. Nel 1767 nella città olandese furono installate diverse “cassette di pronto intervento” con nicotina pronta all’uso, lungo la fitta rete di canali urbani.

Nel 1774 il farmacista William Hawes (1736-1808) e il medico Thomas Cogan (1736-1818) pensarono di replicare l’esperienza a Londra, dove diedero vita alla “Society for the Recovery of Persons Apparently Drowne”, che nel 1787 sarebbe diventata la “Royal Humane Society”. L’associazione, che inizialmente era composta da appena trentaquattro volontari, acquistò alcune barche per il recupero dei corpi, pubblicò i primi manuali per la rianimazione e diede vita a una receiving house ad Hyde Park, completa di bagni caldi e stanze in cui i pazienti potevano essere rimessi in sesto.

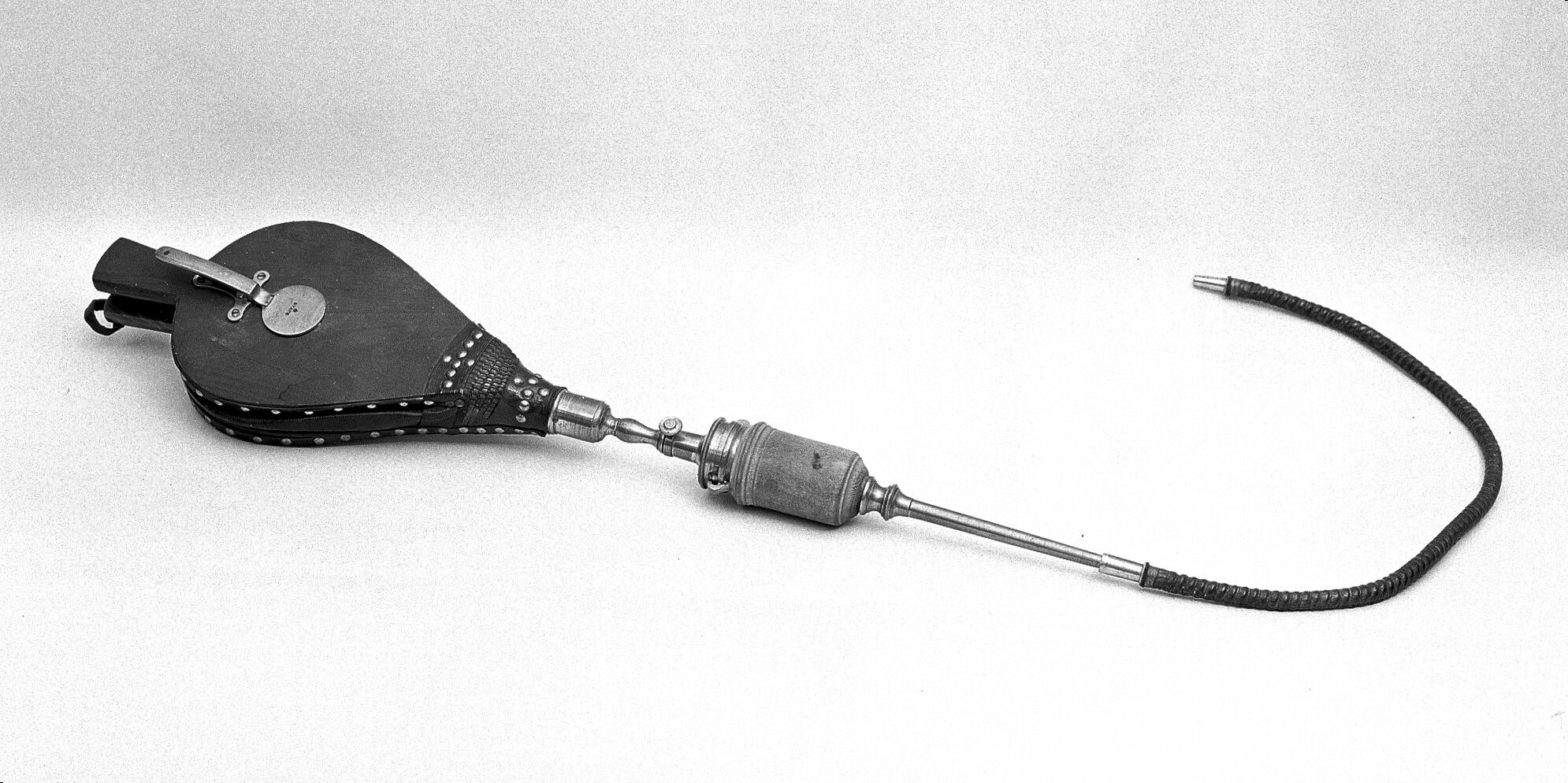

Ma, soprattutto, questa istituzione costellò il Tamigi di cassettine per la rianimazione, tutte provviste di tabacco e soffietto per la somministrazione. Esempio ne è quello tuttora custodito presso il museo della Wellcome Collection:

Società analoghe a quella inglese sorsero poi ad Amburgo, Vienna, Parigi e San Pietroburgo. In Italia, l’idea ebbe un certo successo a Venezia, dove il rischio di annegamento era più concreto. Nel 1778 il Magistrato Eccellentissimo alla Sanità di Venezia emanò una “Terminazione” (decreto), che ingiungeva di distribuire nei punti nevralgici della laguna un “instrumento efficace a sollevare li corpi umani recuperati dall’acqua senza alcun segno di vita”. Stabiliva inoltre che presso le principali spezierie, i Capi Traghetto, i Capi Contrada, i Parroci e i Nonzoli (sagrestani) fosse disponibile una cassetta salvavita munita di “stromento per fare le iniezioni del fumo di tabacco nell’ano”. Qualcosa di simile era disponibile a Milano, lungo i Navigli, e sul Po, a Torino.

Torino, 1774: la cura per gli annegati stabilita per legge

Il 28 luglio 1774 i sindaci di Torino, conte Cesare Leone Radicati di Brozolo e Giuseppe Gay di Quarti (fino al 1848 Torino aveva due sindaci, uno nominato dalla classe dei nobili e uno dai cittadini più illustri) firmarono un’ordinanza che mirava a salvare quanti più annegati possibile. L’occasione arrivò in seguito a un episodio di cronaca: il 19 luglio un ventenne del quartiere di Borgo Po, Antonio Masobi, cadde nel fiume nei pressi dei mulini della Rocca (per chi conosce la topografia di Torino, si trovavano di fronte a quello che oggi è corso Cairoli). Il giovane fu ripescato mezz’ora dopo, rigido e freddo. Gli vennero applicate tutte le cure che l’arte medica del tempo conosceva, e dopo tre ore circa riprese i sensi. Dopo quattro giorni era completamente guarito.

Questo salvataggio in extremis suscitò una profonda eco in città. Se gli annegati potevano essere riportati in vita, era dovere delle autorità provvedere affinché si mettesse in atto ogni tentativo in questo senso. Così, fu stilata l’ordinanza del 28 luglio, che stabiliva la realizzazione di “due cassette contenenti gli opportuni rimedj, e utensili” per rianimare gli affogati. Erano affidate ai Corpi di Guardia di Borgo Po e della zona del “Balon”, che dovevano anche provvedere alla manutenzione.

L’editto fissava una serie di ricompense per chi avesse aiutato a salvare una vittima di annegamento: 12 lire per chi recuperava un corpo dall’acqua, 6 a chi lo indicava alle guardie, 15 a chi avesse somministrato le cure previste, e così via…

Già, le cure. L’ordinanza non lasciava nulla al caso, e indicava nei dettagli la procedura da seguire per la rianimazione. I corpi ripescati dall’acqua che non presentavano segni visibili di morte andavano svestiti, asciugati, portati all’albergo più vicino e riscaldati. Dovevano poi essere sfregati ovunque con uno straccio imbevuto di vino canforato e con sali di ammoniaca. Occorreva inoltre soffiar loro dell’aria in bocca, otturando le narici. E poi:

S’introdurrà fumo di tabacco pel foro derettano, col mezzo d’una macchina fumigatoria, e quando si trovi persona all’arte, si potrà estrargli sangue, e specialmente dalla vena jugulare.

In seguito si doveva solleticargli naso e gola con penne o altri utensili (l’obiettivo era suscitare il rigurgito dell’acqua ingerita), soffiargli fumo di tabacco nel naso, cambiare spesso postura al paziente, ma

riflettendo che è cosa perniciosissima sospenderlo in alto co’ piedi.

La procedura, anche in questo caso, si atteneva alle ultime scoperte mediche: la sospensione a testa in giù era stata considerata a lungo una valida cura contro l’annegamento, probabilmente perché per gravità un po’ d’acqua veniva espulsa; ma negli anni la sua efficacia era stata messa in dubbio. L’ordinanza si raccomandava anche di usare con gli affogati “ogni perseveranza”, perché a volte l’effetto si otteneva solo “dopo una continua operazione di più ore”. Infine, in caso di successo del trattamento i pazienti andavano riaccompagnati a casa, oppure, in alternativa, all’ospedale di San Giovanni.

Il tramonto di un’idea

L’impiego dei clisteri di fumo cominciò a declinare a partire dal 1811, quando il chirurgo inglese sir Benjamin Brodie (1783-1862) sperimentò la nicotina su diversi animali e si accorse che poteva essere dannosa per il cuore: invece di stimolare la circolazione del sangue, sembrava inibirla. Pochi anni dopo il medico francese Jean-Jacques-Joseph Leroy d’Etoiles (1798-1860) scoprì che la respirazione artificiale con mantici e soffietti poteva creare problemi agli alveoli polmonari; simili dubbi furono avanzati anche per l’insufflazione intestinale (è plausibile che gonfiare le viscere scatenasse una reazione vagale). Nel corso del Diciannovesimo secolo, a poco a poco, le cassettine anti-annegamento furono dismesse.

Oggi possiamo sorridere di quella cura primitiva: le tecniche attuali di rianimazione cardiopolmonare sono incredibilmente più efficaci dei clisteri al tabacco. In più l’idea di salassare un paziente privo di sensi era fuori da ogni principio medico moderno.

Eppure, possiamo guardare alla diffusione dei kit anti-annegamento lungo i fiumi europei come a un tentativo razionale di gestire un problema sanitario che all’epoca era assai grave. Di efficacia limitata, certo, ma parte di quei numerosi tentativi che, provando e riprovando, hanno portato al sorgere di una medicina moderna, basata sui principi dell’evidenza scientifica.

Immagine di apertura: Il pescatore annegato (1896), di Michael Peter Ancher (1849–1927), da Wikimedia Commons, pubblico dominio