Dal Sator a Tenet: il latercolo pompeiano

Il 26 agosto è uscito anche in Italia Tenet, ultimo film di Christopher Nolan – complicatissimo ma innovativo thriller fantascientifico. Nel film sono presenti diversi riferimenti al cosiddetto “Latercolo pompeiano”, un palindromo le cui parole (Sator Arepo Tenet Opera Rotas) costituiscono di volta in volta nomi di personaggi, parole in codice o organizzazioni importanti per la trama. Abbiamo chiesto ad Ennio Peres, autore di numerosi libri su giochi ed enigmistica, di illustrarci le proprietà di questo misterioso quadrato, che da sempre è stato accompagnato da interpretazioni magiche ed esoteriche. Un destino quasi inevitabile, dato che, come diceva Primo Levi (che, oltre a essere scrittore – anche di fantascienza -, fu un ottimo enigmista)

Guai se tutte le frasi reversibili fossero vere, fossero sentenze d’oracolo… eppure quando le leggi a rovescio, e il conto torna, c’è qualcosa in loro di magico e rivelatorio: lo sapevano anche i latini, e le scrivevano sulle meridiane. (Primo Levi)

Ma lasciamo la parola a Ennio Peres.

Anche i nostri antichi progenitori provavano il piacere di intrecciare delle parole di senso compiuto, analogamente a quanto avviene per comporre gli attuali schemi di parole incrociate.

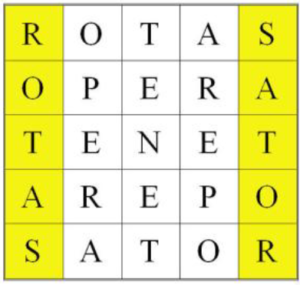

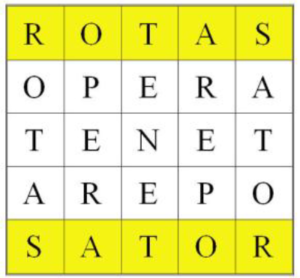

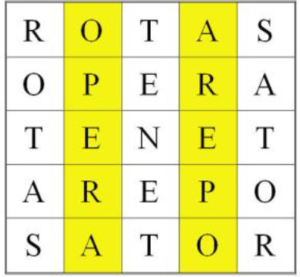

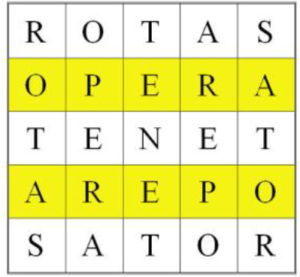

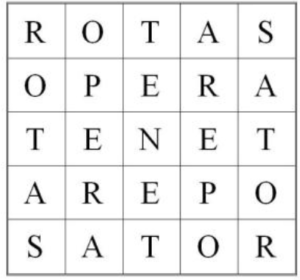

Presso i Romani, in particolare, era diffusa un’iscrizione composta da cinque parole di cinque lettere, disposte all’interno di uno schema quadrato (detto latercolo), leggibili in quattro modi diversi: da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, dall’alto verso il basso, dal basso verso l’alto.

A Pompei, nel novembre del 1936, un noto studioso italiano di graffiti, Pompeo Della Corte, ne scoprì un singolare esemplare, inciso su una colonna della Grande Palestra, non distante dall’Anfiteatro, riprodotto nella foto qui sotto:

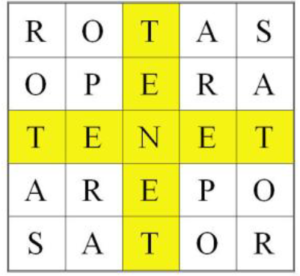

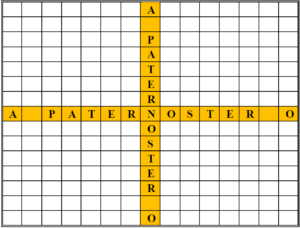

Le parole contenute nel quadrato possono essere evidenziate così:

Osservando tale iscrizione, si può notare quanto segue.

- La prima parola (ROTAS) è il bifronte della quinta (SATOR), in orizzontale e in verticale.

- La seconda parola (OPERA) è il bifronte della quarta (AREPO), in orizzontale e in verticale.

- La terza parola (TENET) è palindromica; ovvero, si può leggere in entrambi i versi.

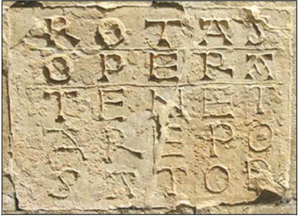

Questa iscrizione (Rotas Opera Tenet Arepo Sator) era molto diffusa nelle località dell’Impero Romano, probabilmente anche perché propagandata per mezzo dei legionari di guarnigione. Nel 1937 fu ritrovata cinque volte in Mesopotamia e se ne hanno esempi in Egitto, in Cappadocia, in Britannia e in Ungheria. Per esempi più recenti, cioè non appartenenti all’epoca dell’Impero Romano, occorre fare riferimento al Medioevo e in particolar modo alle costruzioni sacre che sono attribuite all’Ordine dei Monaci Templari e a quelle in qualche modo con loro collegabili. Lo si trova pure su un muro della cattedrale di Siena, su ruderi di parecchie località della Francia, in certe rovine dell’Asia Minore e nella citta inglese di Cirencester, l’antica Corinium dei Romani, nella Collegiata di Sant’Orso ad Aosta. Un significativo esempio al riguardo, risalente all’anno 1100, è riportato su una fiancata della chiesa di San Pietro ad Oratorium, di Capestrano (L’Aquila), inciso su una lastra quadrata di circa 50 cm di lato. Eccola qui sotto, a sinistra. È curioso notare come questo latercolo sia disposto al rovescio, probabilmente per accentuarne la caratteristica palindromica (non certo per errore…).

Ribaltato nel verso giusto, apparirebbe così:

Non è mai stato pienamente chiarito il significato delle parole che compongono il classico latercolo; forse si tratta di una formula cabalistica, sul tipo di quella famosa e non meno incomprensibile ABRACADABRA, dalle proprietà propiziatorie e taumaturgiche. Una conferma di quest’ultima supposizione si può trovare nei Commentali storici e geografici dell’Istria, opera pubblicata verso il 1650 da monsignor Giacomo Filippo Tommasini. In un capitolo del libro (quello riguardante le infermità degli istriani e loro modo di curarsi), si legge fra l’altro, che al cane sospetto di idrofobia veniva dato da mangiare un pezzo di pane recante scritte sulla crosta le note parole magiche del quadrato latino. Superstizione alla quale non era sfuggito neppure il celebre medico e scienziato rinascimentale Gerolamo Cardano.

La rivista francese Ecclesia, lectures chrétiennes, ha avanzato l’ipotesi che potessero comporre una sorta di avviso pubblicitario, presentato in modo originale e in un dubbio latino: «Il carrettiere Arepo noleggia i carri alla giornata», oppure: «Il meccanico Arepo tiene in movimento le ruote».

È sorprendente, però, notare come le lettere componenti la frase SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS possano essere disposte come indicato nello schema seguente:

A questo proposito, si è parlato molto di un possibile legame fra il quadrato e il Cristianesimo delle origini. All’origine dell’ipotesi c’è un breve articolo, quello di un pastore protestante tedesco, Felix Grosser, uscito nel 1926 sulla rivista “Archiv für Religionswissenschaft“. Grosser riteneva che le lettere del quadrato potessero essere disposte in modo da formare un ulteriore incrocio, fra la «A» e la «O», ed ottenere così il termine PATERNOSTER. Le due lettere «A» e «O» corrispondono ai termini latino e greco indicanti l’inizio e la fine di ogni cosa, ovvero l’ALFA e l’OMEGA. Ma anche la lettera «T», alle estremità della croce formata dalla parola TENET, poteva essere interpretata come richiamo al simbolo del Tau, cioè della croce. Si nota, inoltre, che accanto ad ogni «T» ci sono sempre sia una A » e anche una «O». L’articoletto ebbe una certa fama anche perché fu accreditato dal professor Sigurd Agrell, che era docente presso una delle maggiori facoltà universitarie del mondo protestante, quella svedese di Lund – anche se nel nostro caso, Agrell svolgeva il ruolo di linguista. L’idea alla base era quella di un legame fra Cristianesimo e lo Gnosticismo, allora piuttosto à la page anche fra gli storici del Cristianesimo. Malgrado la suggestione della cosa, non esistono evidenze storiche che qualcuno prima di Grosser abbia mai identificato il “Paternoster” all’interno del Sator, e questa interpretazione è considerata dalla maggioranza degli studiosi piuttosto implausibile.

Ricordo che mio padre faceva un gioco di carte, che consisteva nell’indovinare una carta scelta da un interlocutore da un mazzo di 25 carte. Non ricordo niente altro, se non che la carta veniva rimessa nel mazzo in una certa posizione e che poi, usando le cinque parole, le carte venivano disposte in un quadrato 5 per cinque sfruttando la sequenza delle lettere e che, successivamente, era automatico individuare la carta in questione. Mi spiace di non ricordare nulla di più, ma ero veramente piccolo….

Mutus dedit nomen cocis? https://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/probegio/Mathemagica/Mutus/Mutus.htm

“Implausibile” il collegamento al Cristianesimo mi sembra un giudizio eccessivo visto l’anagramma del paternoster incrociato e l’alfa e l’opera ed il fatto che nessun esemplare ritrovato pare essere antecedente all’era cristiana. Decisamente plausibile per non dire probabile è che sia nato come crittogramma dei cristiani per riconoscersi in tempi di persecuzione (il piùanticosi trovaa Pompei) e poi si sia diffuso per il suo intrinseco “fascino” linguistico

Secondo me in epoca precristiana veniva utilizzata come formula apotropaica, per poi essere reinterpretata dall’avvento del cristianesimo come Padre Nostro. Del resto non è altrettanto “implausibile” che il seminatore sia una metafora di Dio…basti pensare che compare nei tre vangeli sinottici (Matteo 13,1-23, Marco 4,1-20 e Luca 8,4-15) e nel Vangelo di Tommaso (Tommaso 9).

Ho letto sul libro di Rino Camilleri “Il quadrato magico” che la possibilità che sia CASUALE che con le parole del Sator si possa comporre la parola PATERNOSTER due volte è veramente minima. Ci sono delle possibili obiezioni a questa affermazione?

Secondo me in epoca precristiana veniva utilizzata come formula apotropaica, per poi essere reinterpretata con l’avvento del Cristianesimo come Padre Nostro. Del resto non è altrettanto “implausibile” che il seminatore sia una metafora di Dio…basti pensare che compare nei tre vangeli sinottici (Matteo 13,1-23, Marco 4,1-20 e Luca 8,4-15) e nel Vangelo di Tommaso (Tommaso 9).

Secondo me:

La frase è: tenet opera rotas. Il soggetto è ovviamente l’oggetto, ovvero il quadrato.

le parole sator e arepo sono semplicemente l’inverso di rotas e opera ed avvisano il lettore della ‘magicità’ dell’oggetto e della lettura da ogni lato.

È di epoca latina e nulla ha a che vedere col Cristianrsimo se non il fatto di essere stato incamerato ed utilizzato da questa religione come gran parte degli aspetti del mondo antico.

sbaglio?

Il senso? Semplice: questo oggetto ha il potere di intervenire sul destino.

Caro Mario, è molto probabile che la Tua interpretazione sia quella giusta, complimenti. ma chi l’ ha scritto? Probabilmente un Sacerdote, un Mago, un Sapiente. Non escludo fosse Femmina. Persone che avevano un Collegamento verso il Divino e quindi in grado di esternare un Concetto che potesse avere sempre valore nei Millenni. Trovare agganci. Anche nel futuro Pater Noster. Se Dio esiste, ovviamente non ha cominciato ad esistere con Gesù Cristo. Nè ha finito di esistere nel 33 d. C.

Personalmente ritengo il latercolo pompeiano il rinvenimento chiave da analizzare…dopotutto non sarebbe la prima volta che un antico simbolo venisse ripescato successivamente e usato con altri significati (si pensi alla svastica). Inoltre lo considererei strettamente connesso al dove e quando: Pompei, a cavallo tra il terremoto del 62 e l’eruzione del 79, quindi un periodo difficile, caratterizzato da terremoti, deformazioni del suolo e gas che si narra avessero anche ucciso capi di bestiame, quindi coerente all’uso apotropaico. Non dimentichiamo che i pompeiani sì, credevano che il Vesuvio fosse in quiete, ma sottovalutarono il pericolo accecati dalla profonda fede nella protezione degli dei…Strabone sessant’anni prima lo aveva chiaramente scritto che il Vesuvio era un vulcano dalle pendici fertili come quelle dell’Etna. Relativamente alla forma del simbolo trovo interessante che si trovi sulla colonna di una palestra…infatti il sotor è un quadrato magico di ordine 5 associato al pianeta Marte, simbolo dell’eroe/guerriero i cui strumenti sono la spada e lo scudo, il cuore/scudo (centro di massima forza e resistenza) e la ragione/spada (affilata ed equilibrata lama di discernimento). Non meno importante è il fatto che il secondo ritrovamento si collochi all’interno della casa di un pompeiano i cui tratti somatici siano stati valutati come sannitici non prettamente aderenti ai comuni cittadini di pompei…ecco io a questo punto introdurrei un’ ipotesi inedita…l’influenza etrusca: nel primo secolo ancora non erano viste di buon occhio le credenze straniere (tipo il cristianesimo), anzi si cercò di preservare quelle italiche. L’imperatore Claudio per esempio creò un ordine di 60 aruspici, presi dalle più antiche famiglie nobili fiorentine, proprio per non perdere la loro rispettatissima arte divinatoria, ai cui riti ci si rivolgeva nei momenti più critici.

Detto questo salta subito all’occhio un elemento cruciale, cioè che rispetto ai più recenti quadrati, quello di Pompei sia scritto con in evidenza la parola rotas al posto di sator…e qui bisogna sottolineare che gli etruschi scrivevano da destra verso sinistra e in antichità, usando una scrittura bustrofedica. Bisogna anche precisare che nella loro religione Marte ed “Hercle” erano come sinonimi e come testimoniato dal fegato di Piacenza nella regione infera collocavano una divinità di nome Satre…rintracciabile tralaltro nel mito nordico come Surtr, capo dei giganti di fuoco e addirittura presente successivamente nel cristianesimo col nome di Sorat (anagramma di Sator).

Non mi dilungo oltre…perché ci sarebbe davvero troppo da aggiungere, specie riguardo agli altri simboli intorno al celebre quadrato e mai presi in esame seriamente.

Concludo come farebbe un alchimista: “il fuoco dirige l’opera “