La persistente accusa del sangue

Il 25 giugno 1855 Giuditta Castilliero, contadina ventitreenne orfana di madre che saltuariamente va a servizio presso altre case, rientra a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, dopo un’assenza di otto giorni. Era scomparsa dal piccolo centro la domenica precedente, dopo aver assistito alla messa. In paese le malelingue raccontavano che la ragazza fosse “di facili costumi”, “facile a innamorarsi” e che l’assenza fosse dovuta a una tresca con un giovane del paese.

Quando Giuditta si ripresenta presso la casa di sua zia ha però una storia diversa da raccontare: la donna è stata rapita da ebrei che l’hanno tenuta prigioniera e sottoposta a diversi salassi sulle braccia e sui polsi, forse per scopi rituali.

Quello di Badia Polesine è uno dei casi più eclatanti di “accusa del sangue” nel corso dell’Ottocento italiano. Nel 2016 è stato oggetto di un’accurata ricostruzione ad opera di Emanuele D’Antonio per il dottorato in storia presso l’università di Udine. Uno degli episodi in cui, mentre in Italia era in corso il processo che condurrà all’unità nazionale, ancora uomini e donne di religione ebraica venivano accusate di rapire cristiani per ottenerne il sangue, da mescolare con gli azzimi in occasione della Pasqua o da usare in altre occasioni rituali.

Quel 25 giugno Giuditta Castilliero, distesa sul letto della zia, racconta la sua storia, per certi versi esemplare, a una folla sempre crescente di curiosi che si recano a visitarla. Dopo la funzione in chiesa, Giuditta si è recata in un negozio di ferramenta gestito da Caliman Ravenna, ebreo, per acquistare delle forcine per capelli. Qui è stata aggredita e rinchiusa in una camera al pian terreno, per poi essere trasportata a Verona in una carrozza, sotto la guardia di una donna velata.

Tenuta prigioniera in uno scantinato, la giovane divide la cella con una bambina, anche lei vittima di un rapimento. Dopo diverse ore ecco apparire i carcerieri, nella forma di un vecchio accompagnato da due giovani, presumibilmente fratelli, che parlano tra loro in “zergo”, il linguaggio degli ebrei veneti; questi ultimi la afferrano e la sottopongono con la forza a sei salassi, incidendole le braccia con una lancetta medica, ne raccolgono il sangue in appositi contenitori e lo pesano. Infine si allontanano, lasciandola a terra svenuta. Solo l’intervento di un domestico cristiano, in lite con i suoi padroni, salva la situazione: Giuditta e la bambina senza nome vengono liberate, anche se si perdono quasi subito di vista. La giovane torna al paese natio grazie al passaggio di un carrettiere incontrato lungo la strada.

Accanto al racconto, reso prima di fronte ai vicini di casa, poi di fronte all’autorità giudiziaria, la giovane mostra alcune scalfitture sulle braccia che paiono corroborare la sua versione.

L’emozione suscitata è grande. Le donne, ascoltandola, pensano che quella cosa potrebbe accadere a loro, o alle proprie figlie, che saltuariamente frequentano anche loro il negozio di ferramenta. Gli uomini pensano che bisogna far qualcosa per fermare Caliman Ravenna e la sua combriccola di “ebrei fanatici”. Al mercato la gente rumoreggia, si formano capannelli, qualcuno arringa la folla con discorsi antisemiti.

Se non si arriva alla tragedia è perché l’autorità giudiziaria – il Veneto è sotto controllo austriaco e lo resterà per undici anni ancora – si muove altrettanto in fretta. Caliman viene arrestato e portato di fronte alla giovane, che lo riconosce in mezzo a un gruppo di cinque persone. Un confronto all’americana davvero poco impressionante, se si pensa che la giovane doveva aver frequentato il suo negozio in altre occasioni. Ma per gli inquirenti è un punto a favore della solidità dell’accusa. I medici di Badia Polesine esaminano le ferite della Castilliero e confermano la sua versione. D’altra parte, tutti in paese “sanno” che gli ebrei sono soliti rapire ogni tanto giovani cristiani e cavarne il sangue, specie in occasione della Pasqua. E’ una voce diffusa, se ne parla ancora nei giornali, anche se ormai molti intellettuali la considerano una diceria del volgo, un retaggio di secoli oscuri. Ma si sa, la calunnia è un venticello…

La voce del fattaccio si diffonde in breve in tutta la regione. A Venezia gli ebrei vengono bersagliati da lettere anonime e da minacce di morte. Lo storico Riccardo Calimani, nel terzo volume della sua Storia degli ebrei italiani, ne riporta una inoltrata il 7 luglio 1855 dal direttore di polizia alla Presidenza di luogotenenza:

Morte agli ebrei! Fuoco ai ghetti. La vostra stirpe andrà estinta a colpi di pugnale! Andate raminghi sulla terra fuggendo l’ira dei cattolici. Il misfatto che eravate per commettere nel Polesine grida vendetta a tutto il genere umano, a Dio stesso: se noi non potremo vendicarci ci sarà un Dio stesso che prenderà le difese del popolo cristiano da lui protetto.

Caliman Ravenna rimane in carcere sedici giorni. Poi si passa al processo, allestito presso il Tribunale di Rovigo. Nel corso del dibattimento le cose si mettono male per l’accusatrice. Per farla breve, viene dimostrato che la Castillero, nei giorni della sua presunta prigionia, si è recata invece in una città vicina, a servizio, e che se ne è andata pochi giorni dopo portando via alcune proprietà dei padroni di casa.

Il processo per “restrizione della libertà” e dissanguamento si trasforma così in un processo per calunnia, che si conclude con una condanna a sei anni di carcere duro per Giuditta Castillero, poi confermati in appello in specie a causa della “malizia” e del “grave pericolo” a cui aveva sottoposto l’accusato.

La storia di questo processo è, tutto sommato, una storia a lieto fine, perché le accuse della donna non generarono linciaggi e spedizioni punitive, come accadrà in seguito in molte altre occasioni, nel corso della prima metà del Novecento, in specie in Europa orientale.

Per capire come mai l’accusa di una giovane piuttosto chiacchierata fosse bastato a far incriminare un uomo perfettamente integrato nel tessuto sociale e economico della città, occorre ripercorrere per sommi capi la storia delle “accuse del sangue” rivolte agli ebrei fin dal Medioevo. Il Veneto, come accennato, faceva parte dell’impero Austro-ungarico, che fu il primo Stato a concedere l’emancipazione degli ebrei sul piano giuridico, nel 1782, e quindi ancor prima della Francia rivoluzionaria. Eppure il sentimento popolare nei confronti dei “giudei” era pessimo: la comunità ebraica era considerata qualcosa di “separato” dalla società civile, i suoi membri non completamente cittadini come gli altri. Una concezione che nel Novecento sfocerà nella retorica del “nemico interno”, in cui faranno la loro triste ricomparsa le accuse di rapire bambini e giovani per cavarne il sangue. Una vera e propria leggenda metropolitana di origine antichissima, presente sia nella cristianità antica sia, in varie forme, nel Mediterraneo classico, poi sfociata in crescenti persecuzioni a partire dall’XI secolo.

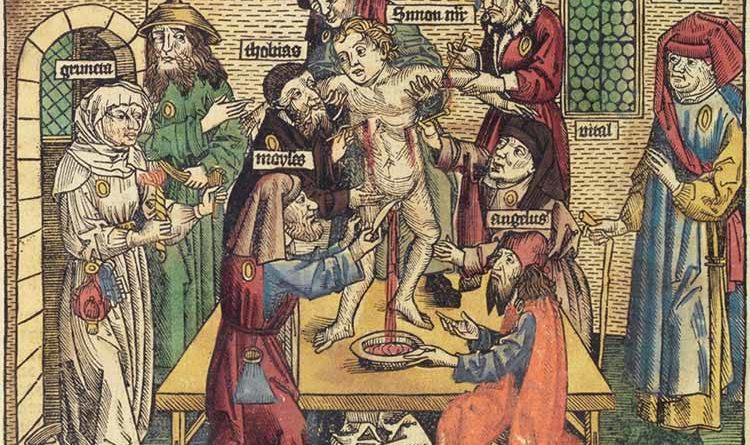

La Chiesa cattolica vanta un lungo elenco di presunti “martiri degli ebrei”, che sarebbero incorsi in questa sorte. Il più famoso è forse San Simonino di Trento, ricordato fino al 1965 nel Martirologio cristiano come “fanciullo trucidato crudelmente dai Giudei, autore di molti miracoli”. Simonino ha solo due anni e mezzo, quando scompare, il 23 marzo 1475, Giovedì Santo. Il suo cadavere viene ritrovato nelle acque di un canale, proprio vicino alla proprietà di una famiglia di ebrei, che avvisa l’autorità. La rabbia popolare si riversa sugli ebrei di Trento, che vengono torturati fino alla confessione: il sangue del bambino è stato prelevato per mescolarlo con gli azzimi della Pasqua ebraica, in una sostanziale parodia dell’Eucarestia cristiana.

Canovaccio simile per altri due presunti martiri del nord-est della penisola: i beati Lorenzino da Marostica e Sebastiano da Portobuffolè. Secondo quanto raccontano le leggende, in alcuni casi sul bambino rapito viene inscenata una vera e propria crocifissione, in altri si procede alla circoncisione a forza, in altri ancora il sangue è raccolto per usarlo a scopi rituali. Nella realtà, la sparizione di un bambino genera immediatamente l’accusa verso la comunità ebraica, che viene minacciata e costretta a confessare crimini non commessi, in quelli che in seguito diverranno noti, con terminologia russa, come pogrom.

Il fenomeno non è certo un’esclusiva italiana. I presunti martiri degli ebrei sono numerosi anche altrove. In Spagna troviamo il santo Nino de la Guardia, in Svizzera il beato Rodolfo da Berna, e poi ancora, nel resto d’Europa, il beato Andrea da Rinn, san Rodberto di Parigi, il beato Guglielmo di Norwich, il beato Ugo di Lincoln (questo darà origine a una ballata molto popolare in Inghilterra), san Wehrner di Oberwesel, il beato Enrico di Monaco, il beato Alberto di Diessenhofen, i due fanciulli di Tyrnau e Biring, l’ortodosso san Gabriel di Białystok… Tutti presunti “martiri dei giudei”, tutti frutto di un colossale fraintendimento. Le stesse regole della casherut vietano agli ebrei il contatto con il sangue animale, considerato impuro, figuriamoci gli impasti di sangue umano e pani azzimi.

Eppure, questa accusa arriverà fino all’età moderna. Anzi, l’accusa del sangue sembra vivere un vero e proprio revival nella seconda metà dell’Ottocento. Paradossalmente, a darle forza sono proprio le adozioni, da parte degli Stati, di legislazioni moderne e non più discriminatorie. Con l’abolizione dei ghetti e con l’integrazione degli ebrei nella società, le voci si fanno più insidiose, persistenti. Attraverseranno tutta l’ossatura dell’Ottocento e del Novecento, sfruttate dalla propaganda di questo o quel regime. L’episodio di Badia Polesine precede di poco il cosiddetto “affare di Damasco”, quando l’uccisione di un religioso visto per l’ultima volta nel ghetto della città siriana scatenò la repressione e le violenze verso la comunità ebraica locale.

Ancora nel 1946, a Kielce (Polonia), il canovaccio di Badia Polesine si ripeté, seppure con conseguenze infinitamente più gravi. A scatenare la folla fu un bambino di nove anni, Henryk Blaszczyk, che in seguito a una fuga da casa raccontò di essere stato rinchiuso da alcuni ebrei in uno scantinato. Qui avrebbe incontrato altri compagni di prigionia, pronti a essere sacrificati, ma poi sarebbe riuscito a fuggire. Il pogrom che ne seguì portò alla morte di circa quarantadue persone, e circa il doppio furono i feriti.

Dietro a tutto, sempre l’idea che gli ebrei siano un gruppo a parte, una comunità “aliena” a quella “civile”, un gruppo pronto a cospirare e magari anche a compiere terribili omicidi .

Un sondaggio pubblicato nel settembre 2017 dal CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea), condotto in collaborazione con Ipsos, «Stereotipi e pregiudizi degli italiani, dagli immigrati agli ebrei», ha rilevato una quota di antisemiti fra gli intervistati pari all’11% del totale del campione; una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo. Ma colpisce ancora di più la presenza di un 25% degli intervistati che si dice d’accordo con l’affermazione secondo la quale “gli ebrei non sono italiani fino in fondo”. Come se fossero altro, fuori dalla società. Uno straniero, forse un nemico.

Il 27 gennaio, giornata della Memoria, ha il senso della vigilanza, perché la tragedia della Shoah non si ripeta. Ma perché ciò non avvenga, bisogna ricordare che le persecuzioni del Terzo Reich non furono uno strano “fungo” spuntato nella storia. Affondano le loro radici in un discorso bimillenario fatto di voci, di accuse, di discriminazioni, calunnie.

In sentimenti che, in buona percentuale, ancora sopravvivono, e che possiamo provare a smontare e a decostruire. Per fare in modo, davvero, che nulla del genere possa mai più succedere.