A che punto è la notte 15 – Venuti dal nulla

Con questa rubrica facciamo il punto sui mysteri di vecchia data, che esercitano ancora tutto il loro fascino pur essendo già stati smentiti e razionalmente spiegati. Oggi parliamo di sparizioni misteriose e persone la cui identità non è mai stata svelata.

Il confine che separa una morte o sparizione misteriosa da una mysteriosa è a volte tanto labile da rendere piuttosto soggettiva la collocazione nell’una o nell’altra categoria. Certo, la maggior parte dei casi appartengono indiscutibilmente al regno delle scienze forensi, anche quando presentano tratti più inquietanti: penso per esempio a una delle mie personali ossessioni, Tara Calico, la 19enne scomparsa durante un giro in bici nel 1988 e di cui furono rinvenuti solo pezzi del walkman e una musicassetta. Sospetto rapimento. Con ogni probabilità finito in omicidio come purtroppo capita quasi sempre. Un tragico, ma ordinario caso di quotidiana criminalità, che forse sarebbe stato dimenticato in fretta se a giugno dell’anno dopo non fosse stata ritrovata una foto polaroid che ritraeva una ragazza adolescente e un bambino, legati e imbavagliati su un letto in uno spazio angusto, accanto alle gambe di lei un libro horror, fra i preferiti di Tara. Nonostante numerose indagini e riaperture del caso (e nonostante il sospetto che la foto sia falsa), a tutt’oggi non è stato possibile scoprire l’identità dei due ragazzi, né provare o escludere definitivamente che si trattasse di Tara. Il caso ha fatto un’incredibile presa sull’immaginario collettivo e ancora pochi anni fa sono state lanciate campagne e progetti per documentari, tuttora continuano le infinite disamine sui forum di settore e no, mentre la polizia di Albuquerque ha di recente riaperto il caso.

Ma di sparizioni e morti “banali” rese più macabre da video, filmati, indizi sconcertanti son pieni gli archivi delle sezioni crime: da Elisa Lam, ripresa dalle videocamere di sorveglianza mentre si agita da sola in ascensore e va a morire nella cisterna d’acqua dell’hotel, a Jared Negrete, scomparso durante una gita con gli scout e di cui è stata ritrovata la macchina fotografica con un ultimo autoscatto che inquadra solo naso e occhi, ai ragazzi Sodder, che si credettero morti nell’incendio della loro casa ma che forse in realtà sono stati rapiti, al nostro Ettore Majorana, svanito dopo aver inviato ad amici e parenti dei messaggi che potrebbero far sospettare l’intenzione di suicidarsi o comunque di allontanarsi volontariamente, tanto che proprio di recente la procura di Roma ha chiuso l’indagine dichiarando – nonostante l’ipotesi sia messa in dubbio da molti, familiari compresi – di avere le prove definitive che il fisico abbia vissuto in Venezuela fino alla morte.

Poi però ci sono anche i casi davvero mysteriosi, che sembrano a tal punto scritti da un bravo sceneggiatore da diventare realmente fonte di ispirazione per romanzi e film. Persone venute dal nulla che in quel nulla tornano a scomparire in un breve lasso di tempo, lasciando dietro di sé tracce evanescenti e fumose, identikit che nessuno riconosce, etichette strappate e codici cifrati.

1) Il villaggio scomparso di Joe Labelle

1) Il villaggio scomparso di Joe Labelle

La regione Nunavut è uno dei territori più ampi del Canada e una delle zone più scarsamente abitate al mondo: la densità di popolazione è circa 0,02 persone per chilometro quadrato. Fu qui che finirono per morire alcuni sopravvissuti alla “spedizione perduta di Franklin“, salpata dall’Inghilterra nel maggio del 1845 per andare in cerca del Passaggio a Nordovest.

Si tratta quindi di una landa desolatissima, dove le carestie potevano sterminare interi villaggi lasciando in vita solo pochi fortunati, e che è stata teatro di tragiche storie vere. Tuttavia parte della sua fama deriva invece dal racconto di un cacciatore di pellicce, Joe Labelle, che nel 1930 denunciò alla Royal Canadian Mounted Police la scomparsa di un intero villaggio Inuit. Tornando infatti da una battuta di caccia, una notte di novembre, Labelle decise di fermarsi in questo piccolo insediamento di circa 25 abitanti, dove era conosciuto e ben accolto ogni volta che si trovava a passare. Ma quella sera nulla si muoveva nel villaggio, nessuno venne a salutarlo, non si sentivano nemmeno abbaiare i cani da slitta. Labelle scoprì che effettivamente i 30 abitanti erano svaniti nel nulla, le case erano vuote, i resti dei pasti giacevano sui fuochi ormai spenti, le camicie avevano ancora l’ago conficcato nelle cuciture. Poco distanti, i cani erano legati alle loro catene, morti di inedia. Del migliaio di Inuit che vivevano nel villaggio di 2000 abitanti non fu mai più trovata traccia.

I conti non vi tornano?

Come è ben raccontato in questo articolo di Brian Dunning, la storia ha origine in un articolo del 1930, corredato persino di foto del villaggio abbandonato. Fu ripresa poi nel libro Stranger than Science di Frank Edward, dove gli abitanti da 25 diventano 30, ma bisogna arrivare agli anni Settanta e alla cover story del numero di novembre di Fate perché la vicenda acquisti la notorietà che ha ancora adesso: l’autore dell’articolo, infatti, sostenne che si trattava di un’invenzione o, nel migliore dei casi, di un abbellimento di una storia vera. E fu allora che la nostra vecchia conoscenza Betty Hill scrisse alla redazione per rivelare che un ex agente della polizia canadese le aveva confidato di aver studiato la vicenda per anni ed essere giunto alla conclusione che gli Inuit erano rimasti vittime di un rapimento alieno. Da quel momento, la storia del villaggio scomparso sul lago Anjikuni divenne pane per i denti di ufologi e alternativisti, che produssero versioni della vicenda sempre più articolate e dettagliate: attualmente siamo arrivati appunto a 2000 abitanti, che si sono lasciati dietro tombe rovesciate e cani seppelliti sotto la neve.

Forse c’è un fondamento di verità, magari davvero un cacciatore di pellicce ha scoperto un accampamento abbandonato in fretta e furia, ma non lo sapremo mai, e in ogni caso c’è ben poco di misterioso. Niente più che una bella storia di fantasmi.

2) L’uomo di Somerton

Per gli amanti del genere, è forse il caso più celebre di morto senza nome, talmente suggestivo da aver ispirato a Stephen King una delle sue opere più inconsuete, il breve racconto assolato, ambientato nel suo (e nostro) amato Maine, senza sangue e senza orrori, Colorado Kid.

La storia è semplice. All’alba del 1 dicembre 1948, sulla spiaggia di Somerton, Australia, fu rinvenuto il corpo di un uomo sulla quarantina, disteso sulla schiena, le gambe incrociate, ben vestito, due sigarette a portata di mano. Il coroner lo definì in perfetta salute, e non fu trovata alcuna corrispondenza per le sue impronte dentali. Sarebbe rimasto uno dei tanti “Joe Bloggs” di cui sono pieni gli archivi, se non fosse stato per una lunga serie di elementi completamente fuori dal comune: innanzitutto, i suoi vestiti erano privi di etichette e non furono trovati né cappello né portafogli. Non fu possibile stabilire la causa della morte, si ipotizzò un suicidio tramite veleno, ma doveva essere di quelli che non lasciano traccia, perché non vi erano sostanze estranee nell’organismo. Le sigarette erano di una marca diversa rispetto al pacchetto che le conteneva. In tasca c’era un biglietto ferroviario inutilizzato. Le scarpe erano troppo pulite per supporre che l’uomo avesse girovagato tutto il giorno nella zona, eppure nessuno l’aveva notato sostare da qualche parte. La conformazione di gambe e piedi poteva far pensare a un ballerino. Diversi testimoni sostennero di averlo visto sulla spiaggia la sera prima. Uno solo raccontò di aver visto un uomo che ne portava a spalla un altro.

Non riuscendo a procedere oltre, la polizia fece fare un calco del busto dell’uomo, ne imbalsamò il corpo e lo seppellì. Ogni tanto sulla tomba comparivano dei fiori.

A gennaio del 1949, nel deposito bagagli della stazione di Adelaide fu ritrovata una valigia che vi era stata lasciata il 30 novembre 1948. Conteneva alcuni indumenti intimi, dei piccoli attrezzi, un pennello utilizzato per realizzare stencil (le immagini dipinte usando delle schede pre-tagliate che formano appunto il disegno desiderato), e un rocchetto di filo arancione cerato Barbour. Il filo non era commercializzato in Australia all’epoca, ma era lo stesso usato per rammendare i pantaloni dell’uomo di Somerton Beach. I vestiti erano ancora una volta privi di etichette, tranne quelle di tre lavanderie, con il nome T. Keane in due diverse grafie, ma anche questi indizi non portarono a nulla.

A gennaio del 1949, nel deposito bagagli della stazione di Adelaide fu ritrovata una valigia che vi era stata lasciata il 30 novembre 1948. Conteneva alcuni indumenti intimi, dei piccoli attrezzi, un pennello utilizzato per realizzare stencil (le immagini dipinte usando delle schede pre-tagliate che formano appunto il disegno desiderato), e un rocchetto di filo arancione cerato Barbour. Il filo non era commercializzato in Australia all’epoca, ma era lo stesso usato per rammendare i pantaloni dell’uomo di Somerton Beach. I vestiti erano ancora una volta privi di etichette, tranne quelle di tre lavanderie, con il nome T. Keane in due diverse grafie, ma anche questi indizi non portarono a nulla.

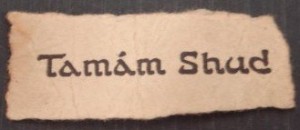

A giugno, il coroner trovò nella tasca dei pantaloni un frammento di libro con la scritta “Tamám Shud”, cioè le ultime parole dell’opera in persiano Rubʿayyāt, che significano, appunto, “finito”. Il volume compatibile col frammento – una prima edizione di cui non sono state trovate altre copie – risultò in possesso di un uomo che l’aveva trovato sul sedile posteriore della propria auto in un momento imprecisato fra alcuni giorni prima e quello successivo al ritrovamento del cadavere. Sul retro vi erano degli appunti a matita, righe (di cui una cancellata) di lettere senza senso che fecero pensare a un codice: nonostante gli infiniti tentativi, nessun crittografo è ancora riuscito a decifrarlo.

Tre anni prima, vicino a Sidney, un altro uomo era stato trovato morto con una copia di Rubʿayyāt aperta sul petto, questa volta in una settima edizione che non risulta essere mai stata pubblicata.

Fra gli appunti, vi era però anche il numero telefonico di un’ex infermiera che viveva a pochissima distanza da Somerton Beach, Jessica Thomson. Alla polizia raccontò di aver regalato una sua copia dell’opera a un tenente conosciuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che non era in grado di stabilire se l’uomo di Somerton fosse o meno lui. Non lo era, poiché l’ex soldato viveva a Sidney e la sua copia dell’opera era intatta. Due diversi testimoni delle forze dell’ordine, tuttavia, dichiararono che la reazione della Thomson di fronte al calco del corpo era stata anomala, evasiva, e un altro investigatore si diceva convinto che la donna sapesse benissimo chi era l’uomo misterioso. Altri sono certi si tratti di un caso di spionaggio. Uno studioso avrebbe appurato che Jessica Thomson aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio con l’uomo di Somerton, riscontrando nelle foto del ragazzo – diventato da adulto un ballerino – un’anomalia fisica ereditaria e rarissima. In un’intervista, la figlia della Thomson ha dichiarato che la madre sapeva chi fosse l’uomo, e che le aveva rivelato che era noto anche nelle “alte sfere”. Jessica parlava russo, e forse era una simpatizzante comunista.

Chiunque sia stato in vita l’uomo di Somerton, oggi è sicuramente uno dei cold case più investigati al mondo e un’ossessione per molti.

3) Peter Bergmann

Nel giugno del 2009, un uomo dal forte accento tedesco si registrò in un hotel della cittadino di Sligo, in Irlanda, con il nome di Peter Bergmann, residente presso un indirizzo di Vienna. Nei due giorni successivi uscì e rientrò regolarmente in albergo, poi il 15 giugno prese l’autobus verso la spiaggia che gli era stata consigliata dal tassista all’arrivo e lì fu ritrovato morto, all’alba del mattino dopo, da due abitanti della zona. Il corpo era riverso a faccia in giù, con un braccio teso in avanti come se stesse nuotando, non vi erano ferite né impronte nei dintorni. Dall’autopsia emerse la presenza di un cancro prostatico in stadio avanzato con metastasi ossee, i segni di un precedente attacco cardiaco e dell’asportazione di un rene, ma non fu riscontrata traccia di annegamento né fu possibile stabilire la causa della morte. La sua vera identità non è mai stata accertata.

Diventa difficile non sentire l’eco del Somerton Man in tutta questa storia: anche Bergmann è arrivato in città sotto falso nome, anche lui è morto in spiaggia poco dopo essere stato visto da alcuni passanti e senza causa apparente, anche lui è stato ben attento a nascondere la propria identità fino al punto di rimuovere le etichette dagli abiti. Riprendendo l’ipotesi spionistica, qualcuno ha ritenuto che anche “Peter Bergmann” fosse un agente dei Servizi Segreti; qualcun altro, invece, ha pensato più romanticamente che l’uomo di Sligo si sia ispirato al caso australiano per evitare di poter essere identificato dopo la morte.

Bergmann ha certamente pianificato il proprio suicidio in maniera meticolosa, ma bizzarra, e molti dettagli ancora non hanno trovato una spiegazione soddisfacente: se, come è probabile visti l’accento e la grafia del cognome, oltreché l’indirizzo (falso) fornito in hotel, l’uomo era di origine austriaca o tedesca, perché andare a morire in una sconosciuta cittadina irlandese? Cosa ne è stato dei francobolli che ha acquistato il secondo giorno? Come poteva un uomo con un cancro così avanzato non fare uso di antidolorifici per un tempo sufficiente a non farne riscontrare traccia dall’autopsia? Perché scucire le etichette da abiti industriali, con produzioni di massa, di marchi diffusi in tutto l’Occidente? Le telecamere di videosorveglianza lo mostrano più volte uscire con una busta di plastica viola piena e tornare senza; molti ipotizzano che si sia così sbarazzato dei propri effetti personali, ma non è mai stato ripreso mentre getta via qualcosa: una coincidenza abbastanza improbabile da far sospettare che abbia studiato accuratamente i punti in cui non poteva essere inquadrato.

Chiaramente, l’ipotesi più probabile è che Bergmann – arrivato allo stadio terminale della propria malattia – abbia deciso di scegliere liberamente come morire, recandosi in un posto qualsiasi dove nessuno l’avrebbe cercato, liberandosi di tutto ciò che fosse riconducibile a lui, forse scrivendo a chi gli sopravviveva di non cercarlo, e si sia poi suicidato sulla spiaggia. Tuttavia, come mostra il bel cortometraggio The Last Days of Peter Bergmann, grandissima parte dei suoi movimenti è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza sparse per la città, rendendo possibile seguirlo quasi passo passo nelle sue ultime ore, a tratti sembra persino di leggerne le espressioni del viso. Una notevole contraddizione, per un uomo che ha cercato così attentamente di cancellare ogni traccia di sé, eppure allo stesso tempo la conferma postuma di aver architettato un piano perfetto: lo possiamo guardare muoversi, interagire, mangiare panini, salutare le impiegate dell’hotel, sapendo che rimane e forse rimarrà per sempre un’ombra sfuggente.

Immagine di apertura: Foto di Markus Spiske da Pexels

Però luogotenente non si può sentire, da brava

Qual è il termine giusto, così correggiamo l’articolo? Grazie.

Probabilmente luogotenente e’ stato liberamente tradotto dal termine lieutenant, che vuol dire in realta’ tenente.

Wikipedia italiana definisce Alfred Boxall per l’appunto luogotenente, e confesso di averlo ritenuto finora un grado esistente anche nelle nostre forze armate. Ma se così non è provvederò a correggere il passaggio.

E comunque anche “da brava” non si può sentire. 😉

Luogotenente era l’antico modo di chiamare il Vice di qualcuno e diede origine al termine moderno di Tenente!!!

Un ufficiale di grado più alto penso che possa dire: “Questo è il mio luogotenente”, ad esempio presentando uno che gli subentrerebbe se si assentasse al comando. In pratica in questo caso sarebbe chi di grado inferiore, nella catena di comando, lo sostituisce in sua assenza. Per quanto riguarda luogotenente: in Italia è ormai da un pezzo (quantomeno a partire dalla seconda guerra mondiale compresa, se ben rammento) che la catena è sottotenente, tenente, capitano, maggiore: così era, adesso è leggermente cambiata. Quindi, “luogotenente” per riferirsi al grado di tenente è errato, ma l’uso di luogotenente per riferirsi al proprio subalterno che mi subentrerebbe è invece corretto:-)